10月6日のマルシェに登場するアイテム&作り手のご紹介

●そもそものはじまり

父の真珠をインドとか大航海時代というキーワードとつなげて整理したい!と思ったときに相談したのは、シンガポール時代の博物館ガイド仲間。これまでもKOELの記事やイベントを手伝ってもらっていたが、中でもioraとMeiはジュエリーを作る人たちでもあった、という偶然&幸運!シルバークレイを手がけるioraは、カラスガイ真珠に合わせてカルダモンや八角を、布好きのMeiはローマンガラスやラピスラズリとの組み合わせで東南アジアやインドのテキスタイルみたいな雰囲気のネックレスを作ってくれている。

●銀のパクチー

みんな大好きパクチー。アジアや南米のお料理には欠かせない。でも暑さに弱い。なぜ? もともとパクチーは温帯性の一年草、原産地は地中海近辺なのだそう。もしかすると、東南アジアに伝わった時期は案外遅いのかも?スパイスというと、ほとんどがインドやインドネシアから西に運ばれたイメージだれど、パクチー・・というかコリアンダーは、西から東にやってきた旅人なんだなあ。コリアンダーはシードも葉っぱも根っこも何もかも好き。ioraがいちばん最初に作ってくれたのもコリアンダー。

●インドの文字

ちょっと前からヒンディー語とウルドゥー語を習っている。もともと一緒の言語だったので、話しことばはほとんど同じだけど、文字が違う。ヒンディー語のデーバナーガリー、ウルドゥー語のアラビア文字、どちらも本当にかわいいのでioraに彫ってもらった。1cmに満たないスクエアパーツなので、正確ではないけれどそれがまたかわいい。

ヒンディー語は मोती

ウルドゥー語は موتی

●カラスガイの魅力

真珠といえば丸くて白くてきれいなアコヤ。ずっとそう思ってきたけれど、最近、ちょっと見る目が変わってきた。真珠をつくる貝はいろいろ。たとえば「カラスガイ」はシワシワの真珠を作る。これがなんともいえずいい味。自然体でのびのび。他の素材との相性もよく、ふだん使いにもぴったり。そう気づかせてくれたのは@mistgemsさん。きれいすぎる子より魅力的、と言ってくれた。なんか妙にうれしい。最初に作ってもらったブレスレット。金属とシルク糸と石を魔法のように組み合わせて、真珠の魅力をぐいっと引き出してくれる!すごい。

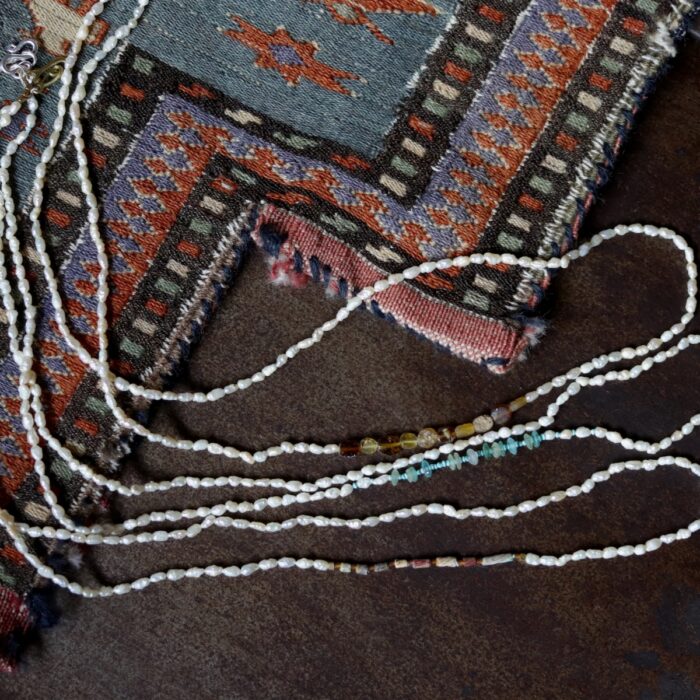

●旅人

ローマンガラス。古代ローマで作られたガラスのこと。それがアフガニスタンやイランで、しかも銀化と呼ばれる美しい変化を伴って出土する。もうそれだけでわくわくする。そのローマンガラスのビーズと真珠と組み合わせたのがこちら。もちろん、ほんのかけらで高価なものでもないけれど、このネックレスには私たちのわくわくな気分がいっぱい詰まってる!そんなふうに思ってもらえたらうれしい。

鳥羽の真珠博物館で見かけたローマンガラスと真珠の耳飾り。銀化色もデザインも本当に美しくてうっとり。

●ピンクの真珠

この淡水真珠、私はどうしてもトーチジンジャーを思い出してしまう。トーチジンジャーの花は最近は花屋で見かけることもあるけれど、つぼみは料理に使う。ちょうどミョウガみたいな感じの使い方で、アッサム・ラクサには不可欠!

と、真珠の話なのかアジアの食べものの話か分からなくなってしまったけれど、この色はアコヤにはなく、淡水真珠のみ出せる自然な色。ビーズと真鍮との組み合わせでさらにオトナなピンクに。ioraのネックレス。

●Mistgemsさんのネックレス

彫金の留め具もとにかくかわいい。何から何まで手作り。

●昭和の技術

ダイヤモンドのように削ったり磨いたりする必要のない真珠。それだけに「自然の色」が好まれる。逆に言うと染めた真珠は希少。需要が減るとともに染色技術もだんだんと失われていく。この緑がかったグレーも今は作り出せない昭和の技術による色なのだとか。@mistgemsさんがこの色を作ってくれて、ピアス以外にもあれこれ作ってもらっているところ。

●ポーチ

もともと糸とか布とか、そっちのほうも得意なMei。真珠の糸通しをしていたら無性にポーチが作りたくなった、という。できあがったのがこちら。なんてかわいいの!軽くてやさしくジュエリーを包んでくれる実用性も。腱鞘炎を起こすまで三つ編み(紐部分)を続けてくれたMeiに心から感謝。好きなことをやらずにいられない人、好き。

●個性

はじかれてしまう珠、というのがある。真珠層がはがれていたりする場合は別として、たいてい「協調性がないこと」が理由。カラスガイの場合はそろっていないほうがむしろおもしろいけれど、それでも流れの中で出てくることがある。そういう個性的な珠に「待っててね」と声をかけ、カレンビーズでつないだiora。その発想、最高!そして、トップには手の込んだ一粒。これはスパイスでもアジアの果物でもなく、ヤツデの実であることを先に打ち明けておく。

●父の作業台とベビーパール

何を作るつもりだったのかな。そういえば父はカメラも好きで、私の子どものころの写真は山ほど残っているのに、真珠を撮っているところは見たことがない。なんでだろう?とも思うけど、仕事ってそういうものなのかも。

●ラリン銀貨

16世紀の銀貨といったらターラーかスペインドルと思い込んでいたので、ペルシアで鋳造されたというラリン銀貨「真珠と大航海時代」(山川出版社)で知ったときには驚いた。ポルトガル人はペルシャ湾で採れた真珠とラリン銀貨をゴアに送っていた、とか、コショウの取引には純度の高いラリン銀貨が欠かせなかった、とか。えーっ、もっと知りたい! 同じ思いを抱いて調べ始めたのがiora。すごいのは、そのカタチにも注目したこと。ラリン銀貨にひらめきを得たioraのペンダントトップ、ベビーパールをちょこんと。

●旅

Meiのネックレスを見ていると、旅をしたくなる。Mei自身もかなりの旅好き。ラオスとか貴州省とかポルトガルとか、そういう旅の思い出がつぶつぶとつながっている気がする。

●南洋真珠

クラシックなペンダントトップ。クロチョウガイはナス似が多い。なすびと呼びたい形もあれば、グリーンカレーに入っている丸っこいナスみたいな形も。

「タイナスを手持ちのイヤカフに合わせてみたところ。

●スパイスシリーズ

八角(スターアニス)。味は好き嫌いが分かれるところだが、誰がどう見ても美しい形をしている、と思う。銀の八角、なかなかリアル。なのに気づく人はそれほど多くない。そこがまた魅力。隣は先に紹介したコリアンダー。その他カルダモンやクミンなども。当日のお料理とともに楽しんで欲しいioraのスパイスシリーズ。

「旅する真珠 〜インド、そして大航海時代」

真珠はたくさんの旅をしてきました。ペルシアやインドの古代王国から西方へ。あるときはローマンガラスや金銀と引き換えに、別のあるときにはスパイスや更紗とともに船に揺られて。あまり知られていない真珠の旅路、おいしい南インド料理とともに楽しみましょう。

<スライドトーク>

講師:山田篤美さん(史学博士、美術史家)

「真珠の世界史」「真珠と大航海時代」「ムガル美術の旅」などの著者

<ランチ>

料理:インド家庭料理 ammikallu アミカル シェフ

<マルシェ>

託されたものをつなぐ、伝える」をテーマに、デッドストックの真珠から生まれたふだん使いのネックレスやピアス、ブレスレットなどを販売。ビンテージのアコヤや南洋珠のジュエリーも合わせてご紹介します。テーマにちなんだたくさんのアイテムが並ぶ予定です。

コメントを残す